誰にでも一度は経験があるのが「一睡もできなかった」という夜の体験です。試験前の緊張、仕事のストレス、心配事、体調不良など、様々な理由で眠れない夜を過ごし、翌日を迎えることがあります。そんな時、「今日一日をどうやって乗り切ろう」「集中力が続くだろうか」「体調を崩さないだろうか」といった不安が頭をよぎるものです。

睡眠不足は、集中力の低下、判断力の鈍化、免疫力の低下、イライラしやすくなるなど、心身に様々な影響を与えます。しかし、適切な対処法を知っていれば、一睡もできなかった日でも効果的に乗り切ることができます。

また、そもそも眠れない状況に陥らないよう、原因を理解して予防策を講じることも重要です。不眠の原因は人それぞれ異なり、ストレス性のもの、生活習慣によるもの、環境的な要因など多岐にわたります。

今回は、一睡もできなかった日を上手に乗り切る具体的な方法と、そうした状況を防ぐための根本的な原因別対策について詳しく解説していきます。科学的根拠に基づいた実践的なアドバイスをお伝えしますので、睡眠トラブルでお悩みの方はぜひ参考にしてください。

目次

一睡もできなかった日を乗り切るにはどうするか?

それではまず、一睡もできなかった日を効果的に乗り切る方法について解説していきます。

睡眠不足の状態では、脳の前頭前野(思考や判断を司る部分)の機能が低下し、注意力散漫や判断ミスが起こりやすくなります。しかし、適切な対処法を実践することで、これらの影響を最小限に抑えることができます。

朝の光を浴びて体内時計をリセットする

一睡もできなかった朝は、まず太陽光を浴びることから始めましょう。光は体内時計(サーカディアンリズム:約24時間周期で繰り返される生体リズム)をリセットし、覚醒を促すホルモンであるコルチゾール(ストレスホルモンとしても知られるが、朝に適量分泌されることで覚醒を促す)の分泌を促進します。

可能であれば15〜30分程度、屋外で自然光を浴びるか、窓際で明るい光を取り込みましょう。これにより、眠気を抑制するメラトニン(睡眠を促すホルモン)の分泌が停止し、日中の覚醒状態を維持しやすくなります。

シャワーを浴びてスッキリリフレッシュ

一睡もできなかった朝は、シャワーを浴びることで心身ともにリフレッシュできます。シャワーには血行促進、体温調節、覚醒効果など、睡眠不足の体を活性化させる複数の効果があります。

温度による効果の違い

- ぬるめのシャワー(37〜39度):リラックス効果があり、朝の慌ただしさで高まった交感神経(活動時に優位になる神経)を落ち着かせます

- やや熱めのシャワー(40〜42度):血行を促進し、覚醒効果を高めて眠気を払拭します

- 冷温交代浴:温かいシャワーと冷たいシャワーを交互に浴びることで、自律神経(体の機能を無意識に調整する神経系)を刺激し活力を向上させます

効果的なシャワーの浴び方

朝のシャワーは5〜10分程度が適切です。

まず温かいお湯で体を温めた後、最後の30秒〜1分間だけ冷たい水に切り替える方法が特におすすめです。この冷水シャワーにより、ノルアドレナリン(覚醒や集中力を高める神経伝達物質)の分泌が促進され、一日中続く活力を得ることができます。

首や肩の周りを重点的にシャワーで温めることで、脳への血流が改善し、頭のぼんやり感も解消されます。

水分補給と軽い運動で血流を改善

睡眠不足の状態では血流が悪くなりがちです。起床後すぐにコップ1〜2杯の水を飲み、軽いストレッチや散歩を行うことで血液循環を改善しましょう。

特に首や肩周りのストレッチは、脳への血流を促進し、頭のぼんやり感を軽減する効果があります。5〜10分程度の軽い運動でも、エンドルフィン(快感や鎮痛効果をもたらす脳内物質)の分泌により気分が向上し、一日の活力につながります。

カフェインの摂取

カフェインは覚醒効果がありますが、摂取タイミングが重要です。朝起きてから1〜2時間後にコーヒーや緑茶を飲むことで、自然な覚醒リズムをサポートできます。

ただし、カフェインの効果は摂取後30分〜1時間で現れ、4〜6時間持続するため、午後2時以降の摂取は避けましょう。夜の睡眠に影響を与え、睡眠不足の悪循環を招く可能性があります。

アロマでリフレッシュ効果を得る

睡眠不足でぼんやりした頭をスッキリさせるには、アロマテラピー(芳香療法:植物の香り成分を使った自然療法)も効果的です。特定の香りは嗅覚を通じて脳の大脳辺縁系(感情や記憶を司る部分)に直接働きかけ、覚醒効果や気分向上をもたらします。

覚醒効果の高いアロマ

- ペパーミント:メントールの清涼感が眠気を覚まし、集中力を高める

- ローズマリー:記憶力向上と頭をクリアにする効果

- レモン・グレープフルーツ:柑橘系の爽やかな香りで気分をリフレッシュ

- ユーカリ:鼻づまりも解消し、すっきりとした覚醒感を促進

デスクに小さなアロマディフューザー(香りを拡散する機器)を置いたり、ハンカチにアロマオイルを1〜2滴垂らして持ち歩く方法もおすすめです。

短時間の仮眠(昼寝)

昼食後の時間帯(午後1〜3時)に10〜20分程度の短い仮眠を取ることで、午後の集中力を大幅に改善できます。これを「パワーナップ(短時間の昼寝)」と呼びます。

30分以上眠ると深い睡眠に入ってしまい、起床時に睡眠慣性(目覚めた直後のぼんやりした状態)が生じて逆効果になります。アラームを20分後にセットし、横になれない場合は椅子にもたれかかる程度でも効果があります。

食事は軽めに、栄養バランスを重視

睡眠不足の日は消化機能も低下しているため、食事は軽めに抑えましょう。重い食事は血糖値の急激な変動を招き、さらなる眠気や倦怠感を引き起こします。

ビタミンB群(エネルギー代謝に関わる栄養素)を含む食品、たんぱく質、複合炭水化物(玄米や全粒パンなど、血糖値の上昇が緩やかな炭水化物)を中心とした栄養バランスの良い食事を心がけましょう。バナナ、ナッツ、ヨーグルトなどは手軽で栄養価も高くおすすめです。

重要な判断は避け、ルーティンワークを優先

睡眠不足の日は認知機能が低下しているため、重要な決断や複雑な作業は可能な限り避けましょう。代わりに、普段のルーティンワーク(定型的な作業)や比較的簡単なタスクを優先的に行います。

どうしても重要な作業を行う必要がある場合は、最も覚醒度の高い午前中に集中して取り組み、午後は軽めの作業に切り替えることをおすすめします。

一睡もできなかった状況にならないようにする!原因別に解説!

続いては、そもそも眠れない状況を作らないための根本的な対策を原因別に確認していきます。

不眠の原因は多岐にわたりますが、大きく分けて心理的要因、生理的要因、環境的要因、生活習慣的要因の4つに分類できます。それぞれの原因に応じた適切な対策を講じることで、良質な睡眠を確保できるようになります。

ストレス・不安による不眠への対策

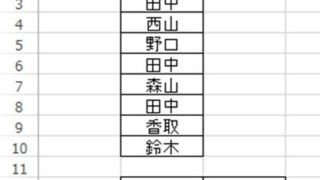

現代社会において最も多い不眠の原因がストレスや不安です。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安などが頭の中でぐるぐると回り、眠りを妨げます。

認知行動療法的アプローチ

寝る前の1〜2時間は「心配事タイム」を設け、気になることをノートに書き出しましょう。

具体的な解決策も一緒に記載することで、脳が「問題は整理された」と認識し、リラックスしやすくなります。

漸進的筋弛緩法(ぜんしんてき きんしかん ほう)

足先から頭まで、各部位を順番に5秒間緊張させた後、10秒間力を抜く方法です。

筋肉の緊張と弛緩を繰り返すことで、自律神経のバランスが整い、副交感神経(リラックス時に優位になる神経)が活性化されます。

呼吸法の改善

4-7-8呼吸法(4秒で息を吸い、7秒間息を止め、8秒かけて息を吐く)は、心拍数を下げ、リラックス効果をもたらします。

この呼吸パターンを3〜4回繰り返すことで、自然な眠気を誘発できます。

生活習慣による不眠への対策

不規則な生活リズムや悪い習慣が不眠の原因となっている場合があります。

就寝・起床時間の固定

体内時計を安定させるため、平日・休日を問わず、できるだけ同じ時間に寝て同じ時間に起きることが重要です。休日の寝だめは体内時計を乱し、平日の睡眠に悪影響を与えます。

カフェインとアルコールの制限

カフェインは摂取後4〜6時間効果が持続するため、午後2時以降は控えましょう。アルコールは一時的に眠気を誘いますが、睡眠の質を大幅に低下させ、夜中の覚醒を引き起こします。

ブルーライトの対策

スマートフォンやパソコンから発せられるブルーライト(青色光)は、メラトニンの分泌を抑制し、体内時計を乱します。就寝2時間前からは電子機器の使用を控えるか、ブルーライトカットフィルターを使用しましょう。

環境的要因による不眠への対策

睡眠環境が整っていないことも、不眠の大きな原因となります。

温度と湿度の調整

理想的な寝室環境は、温度16〜19度、湿度50〜60%とされています。暑すぎても寒すぎても深い睡眠を妨げるため、エアコンや加湿器を活用して適切な環境を維持しましょう。

光と音の遮断

寝室はできるだけ暗く、静かな環境にします。遮光カーテンやアイマスク、耳栓やホワイトノイズマシン(一定の音を出して雑音を遮る機器)の使用が効果的です。

寝具の見直し

マットレスや枕が体に合わないと、睡眠の質が大幅に低下します。マットレスは体重や寝姿勢に合った硬さを選び、枕は首のカーブを自然に保てる高さに調整しましょう。

身体的要因による不眠への対策

身体の不調や疾患が原因で眠れない場合もあります。

睡眠時無呼吸症候群(すいみんじ むこきゅう しょうこうぐん)

睡眠中に呼吸が止まる病気で、いびきや日中の強い眠気が特徴です。肥満の改善、横向き寝、CPAP装置(持続陽圧呼吸療法機器)の使用などが治療法として用いられます。

むずむず脚症候群

脚に不快感があり、動かしたくなる衝動が起こる疾患です。鉄分不足やドーパミン(神経伝達物質の一種)の異常が原因とされ、医師の診断に基づいた薬物療法が有効です。

更年期症状

女性の場合、更年期におけるホルモンバランスの変化が不眠を引き起こすことがあります。婦人科での相談や、生活習慣の見直し、必要に応じてホルモン補充療法などが検討されます。

食事・運動による睡眠の質向上

日中の過ごし方も夜の睡眠に大きく影響します。

定期的な運動

週3〜4回、30分程度の中等度の運動(早歩きや軽いジョギング)は、深い睡眠を促進します。ただし、就寝3時間以内の激しい運動は交感神経を刺激し、逆効果となるため避けましょう。

睡眠を促す食品の活用

トリプトファン(必須アミノ酸の一種で、セロトニンやメラトニンの原料となる)を含む食品(牛乳、バナナ、ナッツ類)やマグネシウムを含む食品(ほうれん草、アーモンド)は、自然な睡眠を促進します。

アロマを活用した睡眠環境の改善

香りは睡眠の質向上にも大きく貢献します。就寝前のアロマテラピーは、リラクゼーション効果により入眠をスムーズにし、深い睡眠を促進します。

リラックス効果の高いアロマ

- ラベンダー:最も代表的な安眠アロマで、副交感神経を優位にする

- カモミール:不安や緊張を和らげ、心を落ち着かせる効果

- ベルガモット:柑橘系でありながらリラックス効果が高い

- サンダルウッド(白檀):深いリラクゼーション効果と瞑想状態を促進

就寝1〜2時間前から寝室でこれらのアロマを使用することで、自然な眠気を誘発し、良質な睡眠に導くことができます。アロマバス(お風呂にアロマオイルを数滴入れる)も効果的です。

まとめ 一睡もできなかった日でも大丈夫!乗り切るにはどうする?【過ごし方:なぜ・原因から探る:】

一睡もできなかった日の乗り切り方と、そうした状況を防ぐための対策について詳しく見てきました。

睡眠不足の日を乗り切るには、朝の光を浴びて体内時計をリセットし、シャワーで心身をリフレッシュし、水分補給と軽い運動で血流を改善することが重要です。カフェインの戦略的摂取、アロマによるリフレッシュ、短時間の仮眠、軽めの食事、そして重要な判断を避けてルーティンワークを優先することで、一日を効果的に過ごすことができます。

より重要なのは、そもそも眠れない状況を作らないことです。ストレス・不安に対しては認知行動療法的アプローチや呼吸法が効果的で、生活習慣では就寝・起床時間の固定やブルーライト対策が重要です。睡眠環境の整備、身体的な問題への対処、適切な食事と運動、アロマを活用したリラクゼーションも良質な睡眠には欠かせません。

睡眠は健康の基盤であり、免疫力、記憶力、判断力、情緒の安定など、心身の様々な機能に深く関わっています。一時的な睡眠不足は誰にでも起こりうることですが、慢性的な不眠が続く場合は医師への相談をおすすめします。

今回ご紹介した方法を参考に、質の高い睡眠を確保し、毎日を元気に過ごしていきましょう。良い睡眠習慣は、より豊かで健康的な生活の土台となるはずです。