Excelで重要なデータを扱っていると、ファイルのセキュリティ管理が気になることがよくあります。

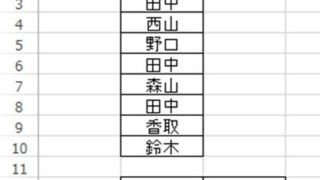

顧客情報や売上データ、人事評価シートなど、機密性の高い情報を含むファイルを不特定多数の人が閲覧できる状態にしておくと、情報漏洩のリスクが高まります。

社内で共有するファイルでも、閲覧は許可したいが編集は特定の人だけに限定したい、あるいは完全に閲覧そのものを制限したいなど、アクセス制御のニーズは多様です。セキュリティ対策を怠ると、意図しないデータ改ざんや情報流出につながる可能性があります。

Excelにはファイルを保護するためのパスワード機能が複数用意されています。

ファイル全体を暗号化する方法、読み取り専用を推奨する方法、シートやブックの構造を保護する方法など、それぞれに特徴があり、保護したい内容に応じて最適な方法が異なります。

本記事では、Excelファイルにパスワードを設定する様々な方法と解除の手順を詳しく解説し、セキュリティレベルに応じた使い分けのポイントやパスワード管理の注意点を紹介します。

大切なデータを適切に保護したい方は、ぜひ最後までお読みください。

ポイントは

・ファイル暗号化で開くときにパスワードを要求できる

・書き込みパスワードで閲覧は許可し編集だけを制限可能

・シート保護やブック保護で特定の操作だけを制限できる

です。

それでは詳しく見ていきましょう。

目次

ファイル全体にパスワードを設定して暗号化する

それではまず、最も強固なセキュリティを実現するファイル暗号化の方法を確認していきます。

読み取りパスワードでファイルを完全保護

ファイルを開くこと自体にパスワードを要求する場合、読み取りパスワード(暗号化パスワード)を設定します。

この方法ではファイル全体が暗号化され、正しいパスワードを入力しなければファイルを開くことすらできません。

「ファイル」タブをクリックして「情報」を選択し、「ブックの保護」ボタンから「パスワードを使用して暗号化」を選択します。

表示されたダイアログボックスにパスワードを入力し、確認のため再度同じパスワードを入力すれば設定完了です。

設定後、ファイルを開こうとすると必ずパスワード入力ダイアログが表示されます。

パスワードが分からない場合は、ファイルの内容を一切見ることができません。

顧客の個人情報や財務データなど、絶対に外部に漏らしたくない情報を含むファイルには、この方法が最も適しています。

読み取りパスワード設定の流れ

ステップ1

ブックの保護

→ メニュー選択

ステップ2

暗号化」を選択

→ 暗号化開始

ステップ3

(2回)

→ 設定完了

| 操作手順 | 詳細内容 |

|---|---|

| 1. ファイルタブを開く | 画面左上の「ファイル」をクリック |

| 2. 情報を選択 | 左側メニューから「情報」を選択 |

| 3. ブックの保護 | 「ブックの保護」ボタンをクリック |

| 4. 暗号化を選択 | 「パスワードを使用して暗号化」を選択 |

| 5. パスワード入力 | 任意のパスワードを入力して確認 |

書き込みパスワードで編集を制限

ファイルの閲覧は許可するが編集は制限したい場合、書き込みパスワードを設定する方法があります。

この設定では、パスワードなしでもファイルを読み取り専用モードで開くことができますが、編集して上書き保存するにはパスワードが必要になります。

「ファイル」タブから「名前を付けて保存」を選択し、保存ダイアログの右下にある「ツール」ボタンをクリックして「全般オプション」を選択します。

表示されたダイアログで「書き込みパスワード」の欄にパスワードを入力し、OKをクリックすれば設定されます。

この方法は、データを参照する必要がある多くの人と共有しながら、データの改ざんは特定の管理者だけに許可したい場合に便利です。

営業部門全体で見る売上レポートや、全社員が確認する業務マニュアルなどで活用できます。

読み取り専用で開いたファイルを編集したい場合は、別名で保存することで編集可能になりますが、元のファイルは保護されたままです。

書き込みパスワード設定手順

名前を付けて保存

→ツールボタン

全般オプション

を選択

書き込みパスワード

を入力して保存

読み取りと書き込み両方にパスワードを設定

セキュリティレベルをさらに高めたい場合、読み取りパスワードと書き込みパスワードの両方を設定することも可能です。

「全般オプション」のダイアログには「読み取りパスワード」と「書き込みパスワード」の両方の入力欄があり、それぞれ異なるパスワードを設定できます。

この方法では、読み取りパスワードを知っている人はファイルを開けますが、書き込みパスワードも知っている人だけが編集できるという二段階の保護が実現されます。

例えば、経営層には読み取りパスワードだけを共有して閲覧を許可し、実際にデータを更新する担当者には両方のパスワードを共有するといった運用が可能です。

異なるパスワードを設定することで、アクセス権限の階層化が実現できます。

| パスワード種類 | 保護内容 | 設定場所 | セキュリティレベル |

|---|---|---|---|

| 読み取りパスワード | ファイルを開けない | ブックの保護→暗号化 | 最高 |

| 書き込みパスワード | 編集・上書き保存不可 | 全般オプション | 中 |

| 読み取り+書き込み | 開く・編集の両方制限 | 全般オプション | 最高(階層化) |

| 読み取り専用を推奨 | 警告のみ(強制なし) | 全般オプション | 低 |

ファイル暗号化のパスワードを忘れてしまうと、Microsoftでも復号できません。

パスワードを忘れた場合、ファイルを開く方法は基本的に存在しないため、重要なファイルのパスワードは必ず安全な場所に記録しておく必要があります。

パスワード管理ツールを使用する、信頼できる場所に書面で保管する、複数の管理者で共有するなど、パスワード紛失のリスクを軽減する対策を講じましょう。

また、パスワードは推測されにくい複雑なものを設定することが重要です。

英数字と記号を組み合わせた8文字以上のパスワードを使用し、誕生日や簡単な単語は避けるようにしてください。

シートやブックの構造を保護する

続いてはファイル全体ではなく、特定の要素だけを保護する方法を確認していきます。

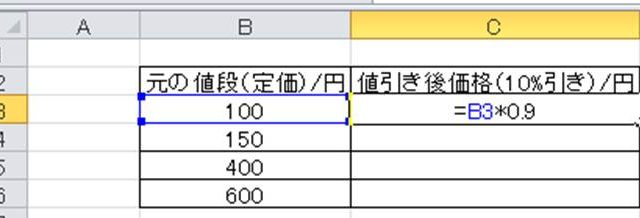

シート保護で特定のセルだけ編集可能にする

ワークシート内の特定のセルやオブジェクトの編集を防ぎたい場合、シート保護機能を使用します。

この機能では、保護されたシート上で許可する操作を細かく設定でき、パスワードを設定することで保護を解除できる人を制限できます。

「校閲」タブの「シートの保護」をクリックすると、保護の設定ダイアログが表示されます。

パスワードを入力し、ユーザーに許可する操作(セルの選択、書式設定、行列の挿入など)にチェックを入れて、OKをクリックすれば保護されます。

デフォルトではすべてのセルがロックされた状態になりますが、入力を許可したいセルを事前に選択し、右クリックして「セルの書式設定」から「保護」タブを開き、「ロック」のチェックを外しておけば、そのセルだけは保護後も編集可能になります。

入力フォームで数式が入っているセルは保護し、ユーザーが入力すべきセルだけロックを解除しておくといった使い方が一般的です。

シート保護の設定ステップ

編集可能セルの

ロックを解除

校閲タブ→

シートの保護

パスワード入力

許可操作を選択

| 許可する操作 | 説明 |

|---|---|

| ロックされたセルの選択 | 保護されたセルを選択できる |

| ロックされていないセルの選択 | 編集可能なセルを選択できる |

| セルの書式設定 | フォント、色などの書式変更が可能 |

| 列の書式設定 | 列幅の変更などが可能 |

| 行の書式設定 | 行の高さの変更などが可能 |

| 行の挿入・削除 | 行の追加や削除が可能 |

| 列の挿入・削除 | 列の追加や削除が可能 |

| オートフィルターの使用 | フィルター機能が使用可能 |

ブックの構造を保護してシート操作を制限

ワークシートの追加、削除、移動、名前変更、非表示などの操作を防ぎたい場合、ブックの保護機能を使用します。

「校閲」タブの「ブックの保護」をクリックし、表示されたダイアログでパスワードを入力すれば、ブックの構造が保護されます。

この保護が有効な状態では、シートの追加削除やシートタブの移動ができなくなり、非表示シートを表示することもできません。

複数のシートで構成されたテンプレートファイルや、特定のシート構成を維持する必要がある集計ファイルなどで有効です。

シートの内容は編集できますが、シートそのものの構造は変更できないため、誤操作によるシート削除などを防止できます。

保護機能の使い分け

ファイル暗号化

最高レベル保護

→ 機密情報向け

シート保護

部分的な保護

→ 入力フォーム向け

ブック保護

構成を固定

→ テンプレート向け

範囲の編集許可で特定ユーザーのみ編集可能に

より高度なセキュリティ設定として、特定の範囲を特定のユーザーだけが編集できるように設定することも可能です。

「校閲」タブの「範囲の編集を許可」をクリックすると、範囲ごとに異なるパスワードを設定できるダイアログが表示されます。

新規ボタンをクリックして範囲を指定し、その範囲用のパスワードを設定すれば、複数の担当者がそれぞれ自分の担当範囲だけを編集できる状態が作れます。

営業担当者が自分の担当顧客のデータだけを編集できるようにする、部署ごとに編集可能な範囲を分けるといった運用に適しています。

Windowsのユーザーアカウントと連携させれば、パスワード入力なしで自動的に権限を判定することも可能です。

| 保護機能 | 保護対象 | 設定場所 | 用途例 |

|---|---|---|---|

| シート保護 | セルの編集・書式 | 校閲→シートの保護 | 入力フォーム、数式保護 |

| ブック保護 | シート構造 | 校閲→ブックの保護 | テンプレート、集計ファイル |

| 範囲の編集許可 | 特定範囲 | 校閲→範囲の編集を許可 | 複数担当者での分担管理 |

| 最終版として設定 | 編集の推奨制限 | ファイル→情報 | 完成版の配布 |

シート保護やブック保護のパスワードは、ファイル暗号化のパスワードと比べてセキュリティレベルが低いことを理解しておく必要があります。

専用のツールを使えば比較的簡単に解除できるため、本当に重要な機密情報を守る目的では不十分です。

これらの保護機能は、主に誤操作の防止や、一般的なユーザーによる意図しない変更を防ぐために使用するものと考えてください。

機密性の高いデータには必ずファイル暗号化を使用し、シート保護などは補助的な保護手段として活用しましょう。

また、保護を設定する前に必ずバックアップを取っておくことで、設定ミスによるトラブルを回避できます。

パスワードを解除・変更する方法

続いては設定済みのパスワードを解除したり変更したりする方法を確認していきます。

読み取りパスワードの解除手順

ファイル暗号化で設定した読み取りパスワードを解除する場合、まず正しいパスワードでファイルを開く必要があります。

ファイルを開いた後、「ファイル」タブから「情報」を選択し、「ブックの保護」ボタンをクリックして「パスワードを使用して暗号化」を選択します。

表示されたダイアログで、現在設定されているパスワードをすべて削除して空欄にし、OKをクリックすれば暗号化が解除されます。

次回からはパスワードなしでファイルを開けるようになります。

パスワードを変更したい場合も同じ手順で、既存のパスワードを削除して新しいパスワードを入力すれば変更できます。

定期的にパスワードを変更することで、セキュリティレベルを維持できます。

パスワード解除の基本手順

ステップ1

ファイルを開く

→ 認証

ステップ2

暗号化を選択

→ 設定画面

ステップ3

空欄にしてOK

→ 解除完了

| パスワード種類 | 解除方法 | 必要な情報 |

|---|---|---|

| 読み取りパスワード | ファイルを開き→ブックの保護→暗号化→空欄にする | 現在のパスワード |

| 書き込みパスワード | 名前を付けて保存→ツール→全般オプション→空欄にする | 現在のパスワード |

| シート保護 | 校閲→シート保護の解除→パスワード入力 | シート保護パスワード |

| ブック保護 | 校閲→ブック保護の解除→パスワード入力 | ブック保護パスワード |

書き込みパスワードの解除手順

書き込みパスワードを解除する場合、書き込みパスワードでファイルを開き、「名前を付けて保存」から設定を変更します。

ファイルを開く際に表示される読み取り専用の通知で、書き込みパスワードを入力して編集モードでファイルを開きます。

「ファイル」タブから「名前を付けて保存」を選択し、保存ダイアログの「ツール」ボタンから「全般オプション」を開きます。

「書き込みパスワード」の欄を空欄にして保存すれば、次回からは書き込みパスワードなしで編集できるようになります。

読み取りパスワードと書き込みパスワードの両方が設定されている場合、それぞれ個別に解除する必要があります。

片方だけ解除することも可能で、例えば書き込みパスワードだけを残して読み取りパスワードを解除すれば、誰でも開けるが編集は制限されるという状態になります。

シート保護・ブック保護の解除手順

校閲タブを

クリック

シートまたは

ブック保護の解除

パスワード入力で

保護解除

シート保護とブック保護の解除

シート保護やブック保護を解除する手順はシンプルです。

「校閲」タブの「シート保護の解除」または「ブック保護の解除」をクリックし、設定時のパスワードを入力すれば解除されます。

パスワードが設定されていない場合は、クリックするだけで即座に解除されます。

複数のシートが保護されている場合、各シートごとに解除する必要があります。

VBAマクロを使えば、複数シートの保護を一括で解除することも可能ですが、セキュリティ上のリスクもあるため、通常は手動で解除することをおすすめします。

| 操作 | 読み取りパスワード | 書き込みパスワード | シート保護 |

|---|---|---|---|

| 解除の難易度 | 不可能(忘れると開けない) | 簡単(別名保存で回避可) | 簡単(ツールで解除可) |

| 変更方法 | ブックの保護から再設定 | 全般オプションから再設定 | 保護解除後に再設定 |

| 部分解除 | 不可(全体のみ) | 不可(全体のみ) | 可(範囲指定可能) |

| 複数設定 | 1つのみ | 1つのみ | シートごとに設定 |

パスワード解除を行う際は、必ず正当な権限を持っていることを確認してください。

他人が設定したパスワードを無断で解除する行為は、組織のセキュリティポリシー違反となる可能性があります。

業務で必要な場合は、パスワードを設定した本人または管理者に解除を依頼するのが適切です。

また、パスワードを解除した後のファイルは保護されていない状態になるため、再度保護が必要かどうかを判断し、必要であれば新しいパスワードを設定し直しましょう。

特に複数人で共有しているファイルの場合、パスワード変更時は関係者全員に新しいパスワードを確実に伝達することが重要です。

パスワードの共有にはメールではなく、別の安全な手段を使用することをおすすめします。

まとめ エクセルでパスワードを設定・解除(変更方法:ファイル保護:書き込み:読み込み)する方法

エクセルのパスワード設定と解除の方法をまとめると

・ファイル暗号化:「ファイル→情報→ブックの保護→パスワードを使用して暗号化」で読み取りパスワード設定、ファイルを開くこと自体を制限、最も強固なセキュリティを実現

・書き込みパスワード:「名前を付けて保存→ツール→全般オプション」で設定、閲覧は許可しながら編集だけを制限、読み取り専用での共有に最適

・シート保護:「校閲→シートの保護」で特定セルの編集を制限、入力フォームや数式の保護に活用、編集可能な範囲を柔軟に設定可能

・ブック保護:「校閲→ブックの保護」でシート構造を固定、シートの追加削除や移動を防止、テンプレートファイルの保護に有効

・パスワード解除:各保護機能の設定画面からパスワードを空欄にして解除、シート保護とブック保護は校閲タブから直接解除

これらの保護機能にはそれぞれ特徴があり、保護したい内容とセキュリティレベルに応じた使い分けが重要です。

機密情報にはファイル暗号化を使用し、誤操作防止にはシート保護やブック保護を使用するという組み合わせも効果的です。

ただし、パスワードを忘れると特に読み取りパスワードは復旧不可能です。

重要なファイルのパスワードは必ず安全な場所に記録し、定期的なバックアップと組み合わせて運用することで、データ損失のリスクを最小限に抑えられます。

Excelのパスワード機能を適切に活用して、大切なデータを安全に管理していきましょう!