ビジネスの現場では、売上の減少率、価格の割引率、費用の削減率など、「率」を計算する場面が頻繁に訪れます。

例えば、先月の売上が100万円で今月が80万円だった場合、どれくらい減少したのかをパーセンテージで表現する必要があります。

割引率や減少率の計算は、元の値と現在の値の差を元の値で割ることで求められますが、Excelでの具体的な数式の組み立て方や、条件によって異なる割引率を適用する方法を正しく理解している方は意外と少ないかもしれません。

単純な計算だけでなく、IF関数を使った条件分岐や、購入金額に応じた段階的な割引の適用など、実務では応用的な処理が求められます。

また、「割引率」と「減少率」は似た概念ですが、使用場面が異なります。

割引率は販売価格の値引きに使われ、減少率は前期比や前年比などの変化を示す際に使われます。

さらに、金融分野では「現在価値」を計算する際の割引率という、より専門的な概念もあります。

これらを正しく理解し、Excelで適切に計算できるようになることは、ビジネスパーソンとして重要なスキルです。

本記事では、基本的な割引率・減少率の計算式から、IF関数を使った条件分岐、段階的な割引の適用方法、さらには現在価値計算まで、実務で役立つテクニックを詳しく解説します。

データ分析や価格設定の精度を高めたい方は、ぜひ最後までお読みください。

ポイントは

・割引率と減少率の基本式は(元の値-現在の値)÷元の値

・IF関数で条件に応じた割引率を自動適用できる

・VLOOKUP関数で購入金額別の段階的割引を実現できる

です。

それでは詳しく見ていきましょう。

目次

割引率と減少率の基本的な計算式

それではまず、割引率と減少率の基本的な考え方と計算方法を確認していきます。

割引率・減少率の基本概念

割引率と減少率は、元の値から現在の値への変化の割合を百分率(パーセンテージ)で表したものです。

基本的な計算式は「(元の値 – 現在の値)÷ 元の値 × 100」で、結果は百分率で表現されます。

例えば、10,000円の商品が8,000円になった場合、「(10,000 – 8,000) ÷ 10,000 = 0.2」となり、これは20%の割引または減少を意味します。

割引率は主に販売価格の値引きに使われ、「定価10,000円を20%割引で8,000円」のように表現します。

減少率は、売上や費用などの前期比・前年比を示す際に使われ、「前年比20%減」のように表現します。

計算方法は同じですが、ビジネスの文脈によって使い分けられます。

割引率・減少率の計算イメージ

元の状態

定価:10,000円

売上:100万円

変化後

販売価格:8,000円

今月売上:80万円

割合

20%割引

20%減少

Excelでの基本的な数式

Excelで割引率を計算する基本的な数式は、「=(元の値-現在の値)/元の値」です。

例えば、A1セルに元の価格(10,000円)、B1セルに割引後の価格(8,000円)が入っている場合、C1セルに「=(A1-B1)/A1」と入力します。

結果は「0.2」という小数で表示されますが、これをパーセンテージ表示にすることで「20%」と見やすく表示できます。

パーセンテージ表示にするには、セルを選択して「ホーム」タブの「パーセントスタイル」ボタンをクリックするか、セルの書式設定で「パーセンテージ」を選択します。

または、数式の最後に「*100」を付けて「=(A1-B1)/A1*100」とすれば、「20」という数値が表示され、これに「%」記号を表示形式で追加することもできます。

どちらの方法でも結果は同じですが、パーセントスタイルを使う方が一般的です。

| 元の値(A1) | 現在の値(B1) | 数式(C1) | 結果(小数) | 結果(%) |

|---|---|---|---|---|

| 10,000 | 8,000 | =(A1-B1)/A1 | 0.2 | 20% |

| 100,000 | 80,000 | =(A1-B1)/A1 | 0.2 | 20% |

| 5,000 | 4,500 | =(A1-B1)/A1 | 0.1 | 10% |

割引後の金額を計算する数式

逆に、元の価格と割引率から割引後の金額を計算する場合は、「=元の値×(1-割引率)」という数式を使います。

A1セルに元の価格(10,000円)、B1セルに割引率(20%または0.2)が入っている場合、C1セルに「=A1*(1-B1)」と入力すると、割引後の価格「8,000円」が計算されます。

この数式は、「元の価格から、元の価格×割引率を引く」という計算を簡潔に表現しています。

B1セルの割引率が「20%」とパーセント表示されている場合も、「0.2」と小数で入力されている場合も、同じ数式で計算できます。

Excelは内部的にはパーセンテージを小数として扱っているため、どちらの表示でも正しく計算されます。

複数の商品に対して同じ割引率を適用する場合は、この数式を下方向にコピーすれば一括計算できます。

| 元の価格(A1) | 割引率(B1) | 数式(C1) | 割引後価格 |

|---|---|---|---|

| 10,000 | 20% | =A1*(1-B1) | 8,000 |

| 5,000 | 15% | =A1*(1-B1) | 4,250 |

| 3,000 | 10% | =A1*(1-B1) | 2,700 |

割引率の計算で注意すべき点は、「何を基準にするか」です。

元の価格から割引後の価格への変化率と、割引後の価格から元の価格への変化率は異なります。

例えば、10,000円が8,000円になるのは20%減ですが、8,000円が10,000円になるのは25%増です。

これは、基準となる分母が異なるためです。

ビジネスの文脈では、通常は元の価格や前期の値を基準にするため、計算の際は常に「何を基準にするか」を明確にすることが重要です。

IF関数を使った条件別割引率の適用

続いては、購入金額や条件に応じて異なる割引率を自動的に適用する方法を確認していきます。

IF関数による単純な条件分岐

IF関数を使うと、特定の条件を満たす場合に異なる割引率を適用できます。

例えば、購入金額が10,000円以上なら10%割引、未満なら割引なしという条件を設定する場合、「=IF(A1>=10000,A1*0.9,A1)」という数式を使います。

A1セルの購入金額が10,000円以上なら元の金額の90%(10%割引)、未満ならそのままの金額が表示されます。

より複雑な条件として、「5,000円以上なら5%割引、10,000円以上なら10%割引」のように段階的に設定する場合は、IF関数を入れ子(ネスト)にします。

「=IF(A1>=10000,A1*0.9,IF(A1>=5000,A1*0.95,A1))」という数式で、まず10,000円以上をチェックし、該当しなければ5,000円以上をチェックし、それも該当しなければ割引なしとなります。

IF関数による条件分岐のイメージ

10,000円以上

10%割引

(90%を乗算)

5,000円以上

5%割引

(95%を乗算)

5,000円未満

割引なし

(そのまま)

| 購入金額(A1) | 数式 | 割引後金額 |

|---|---|---|

| 15,000 | =IF(A1>=10000,A1*0.9,IF(A1>=5000,A1*0.95,A1)) | 13,500(10%割引) |

| 7,000 | =IF(A1>=10000,A1*0.9,IF(A1>=5000,A1*0.95,A1)) | 6,650(5%割引) |

| 3,000 | =IF(A1>=10000,A1*0.9,IF(A1>=5000,A1*0.95,A1)) | 3,000(割引なし) |

複数条件を組み合わせた割引率の設定

購入金額だけでなく、会員区分や購入時期など、複数の条件を組み合わせて割引率を決定する場合もあります。

例えば、「会員なら10%割引、非会員なら5%割引、ただし購入金額が10,000円以上なら追加で5%割引」という条件を設定する場合、AND関数やOR関数を組み合わせます。

「=IF(AND(B1=”会員”,A1>=10000),A1*0.85,IF(B1=”会員”,A1*0.9,IF(A1>=10000,A1*0.9,A1*0.95)))」のような数式になります。

この数式は複雑に見えますが、論理を順番に追っていけば理解できます。

まず会員かつ10,000円以上なら15%割引(0.85を乗算)、次に会員のみなら10%割引、購入金額のみ条件を満たすなら10%割引、いずれも満たさないなら5%割引という構造です。

条件が複雑になる場合は、後述するVLOOKUP関数や割引率テーブルを使う方が管理しやすくなります。

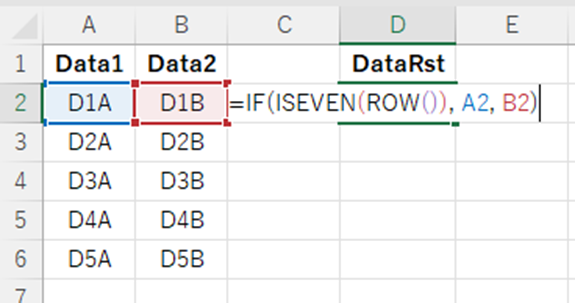

IFS関数を使ったより簡潔な記述

Excel 2019以降では、IFS関数を使って複数条件をより簡潔に記述できます。

IFS関数は「=IFS(条件1,結果1,条件2,結果2,…)」という構文で、複数の条件を順番に評価します。

例えば、「=IFS(A1>=10000,A1*0.9,A1>=5000,A1*0.95,TRUE,A1)」とすれば、入れ子のIF関数と同じ処理を見やすく記述できます。

最後の「TRUE,A1」は、どの条件にも該当しない場合のデフォルト値を示します。

IFS関数は条件を上から順番に評価し、最初に真となった条件の結果を返すため、条件の順序が重要です。

必ず大きい金額から小さい金額へ、または厳しい条件から緩い条件へと並べる必要があります。

| 関数 | 数式例 | 特徴 |

|---|---|---|

| IF(入れ子) | =IF(A1>=10000,A1*0.9,IF(A1>=5000,A1*0.95,A1)) | すべてのバージョンで使用可能 |

| IFS | =IFS(A1>=10000,A1*0.9,A1>=5000,A1*0.95,TRUE,A1) | Excel 2019以降、見やすい |

IF関数による条件分岐は柔軟性が高い反面、条件が複雑になると数式が長く読みにくくなります。

3段階以上の条件分岐が必要な場合は、別途「割引率テーブル」を作成し、VLOOKUP関数で参照する方法の方が保守性が高くなります。

条件の変更も、数式を修正するのではなくテーブルの値を変えるだけで済むため、管理が容易です。

実務では、数式の複雑さと管理のしやすさのバランスを考えて、最適な方法を選択することが重要です。

VLOOKUP関数で段階的な割引率を適用

それでは、購入金額に応じた段階的な割引率を効率的に管理する方法を確認していきます。

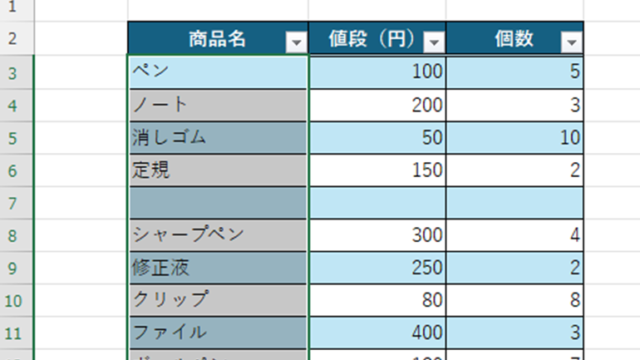

割引率テーブルの作成

段階的な割引を管理する場合、別のセル範囲に「割引率テーブル」を作成することが効率的です。

例えば、E列に金額の下限、F列に対応する割引率を記述します。

E2セルに「0」、F2セルに「0%」、E3セルに「5000」、F3セルに「5%」、E4セルに「10000」、F4セルに「10%」のように配置します。

このテーブルを参照することで、数式をシンプルに保ちながら柔軟な割引率管理が可能になります。

テーブルの構造は、左列に検索値(金額の下限)、右列に返す値(割引率)を配置します。

VLOOKUPを使う場合は、検索値の列が左端にある必要があります。

また、金額の下限は昇順に並べることが重要で、VLOOKUP関数の「近似一致」モードを使用するためです。

割引率テーブルの例

| 金額下限(E列) | 割引率(F列) |

|---|---|

| 0 | 0% |

| 5,000 | 5% |

| 10,000 | 10% |

| 20,000 | 15% |

| 50,000 | 20% |

VLOOKUP関数を使った割引率の参照

作成した割引率テーブルを参照するには、VLOOKUP関数を使用します。

構文は「=VLOOKUP(検索値,範囲,列番号,検索方法)」です。

購入金額がA1セルにある場合、「=VLOOKUP(A1,$E$2:$F$6,2,TRUE)」という数式で、該当する割引率を取得できます。

第4引数の「TRUE」は近似一致を意味し、検索値以下の最大値を探します。

取得した割引率を使って割引後金額を計算するには、「=A1*(1-VLOOKUP(A1,$E$2:$F$6,2,TRUE))」という数式になります。

A1セルの購入金額から、VLOOKUP関数で取得した割引率を適用した金額が計算されます。

範囲指定に「$」を付けて絶対参照にしておけば、数式をコピーしても常に同じテーブルを参照できます。

| 購入金額(A1) | 数式 | 適用される割引率 | 割引後金額 |

|---|---|---|---|

| 15,000 | =A1*(1-VLOOKUP(A1,$E$2:$F$6,2,TRUE)) | 10% | 13,500 |

| 7,000 | =A1*(1-VLOOKUP(A1,$E$2:$F$6,2,TRUE)) | 5% | 6,650 |

| 25,000 | =A1*(1-VLOOKUP(A1,$E$2:$F$6,2,TRUE)) | 15% | 21,250 |

XLOOKUP関数による改善(Excel 365以降)

Excel 365やExcel 2021では、XLOOKUP関数を使ってより柔軟な検索が可能です。

構文は「=XLOOKUP(検索値,検索範囲,戻り範囲,見つからない場合,一致モード,検索モード)」です。

「=XLOOKUP(A1,$E$2:$E$6,$F$2:$F$6,0,-1)」という数式で、VLOOKUPと同じ結果が得られます。

XLOOKUP関数のメリットは、検索列が左端である必要がない点や、デフォルトで完全一致を行う点です。

近似一致を使う場合は、第5引数に「-1」を指定すると、検索値以下の最大値を返します。

また、見つからない場合の戻り値も指定できるため、エラー処理が不要になります。

VLOOKUP関数を使った割引率テーブルの最大のメリットは、メンテナンス性の高さです。

割引条件を変更する際、複雑な数式を修正する必要がなく、テーブルの値を変更するだけで済みます。

新しい割引段階を追加する場合も、テーブルに行を追加するだけです。

さらに、テーブルを別シートに配置することで、実際の計算シートをシンプルに保ちながら、設定を一元管理できます。

複数の担当者が利用するファイルでは、このような構造化されたアプローチが特に有効です。

現在価値計算における割引率の使い方

最後に、金融や投資分析で使用される「現在価値」の計算における割引率の概念を確認していきます。

現在価値と割引率の概念

金融分野での「割引率」は、将来の価値を現在の価値に換算するための利率を意味します。

例えば、1年後に受け取る100万円は、現在の100万円よりも価値が低いと考えられます。

なぜなら、現在の100万円を投資すれば利息が得られるためです。

この時間的価値を考慮して、将来の金額を現在の価値に換算するのが現在価値計算です。

基本的な現在価値の計算式は「現在価値 = 将来価値 ÷ (1 + 割引率)^期間」です。

例えば、割引率が5%で1年後の100万円の現在価値は「1,000,000 ÷ (1 + 0.05)^1 = 952,381円」となります。

2年後なら「1,000,000 ÷ (1.05)^2 = 907,029円」です。

期間が長いほど、また割引率が高いほど、現在価値は小さくなります。

現在価値の計算イメージ

将来価値

1年後:100万円

現在価値

現在:約95.2万円

ExcelのPV関数を使った現在価値計算

Excelには、現在価値を計算するPV関数が用意されています。

構文は「=PV(利率,期間,定期支払額,将来価値,支払期日)」です。

一括で将来受け取る金額の現在価値を計算する場合は、「=PV(割引率,期間,0,将来価値)」という形式を使います。

例えば、「=PV(5%,1,0,1000000)」とすれば、1年後の100万円の現在価値が計算されます。

PV関数の結果は負の値で表示されることに注意が必要です。

これは、現在価値を「支払う金額」として扱うためです。

正の値で表示したい場合は、「=-PV(5%,1,0,1000000)」のように、結果にマイナスを付けます。

年金のように毎期一定額を受け取る場合は、第3引数の定期支払額に値を入力します。

| 将来価値 | 割引率 | 期間(年) | 数式 | 現在価値 |

|---|---|---|---|---|

| 1,000,000 | 5% | 1 | =-PV(5%,1,0,1000000) | 952,381 |

| 1,000,000 | 5% | 2 | =-PV(5%,2,0,1000000) | 907,029 |

| 1,000,000 | 10% | 1 | =-PV(10%,1,0,1000000) | 909,091 |

NPV関数による複数年のキャッシュフローの現在価値

複数年にわたるキャッシュフローの現在価値を一度に計算する場合は、NPV関数を使用します。

構文は「=NPV(割引率,値1,値2,…)」で、各年のキャッシュフローをカンマで区切って指定します。

例えば、割引率5%で、1年後に30万円、2年後に40万円、3年後に50万円を受け取る場合、「=NPV(5%,300000,400000,500000)」と入力します。

NPV関数は、すべてのキャッシュフローを現在価値に割り引いて合計します。

投資判断やプロジェクト評価で、将来のキャッシュフローの総価値を現在価値ベースで評価する際に使用されます。

初期投資額がある場合は、NPV関数の結果から初期投資額を引くことで、正味現在価値(Net Present Value)が計算できます。

現在価値計算における割引率は、販売価格の割引率とは全く異なる概念です。

金融分野の割引率は、資本コスト、機会費用、リスクプレミアムなどを考慮して設定されます。

企業の投資判断では、加重平均資本コスト(WACC)を割引率として使用することが一般的です。

割引率の設定は将来価値の評価に大きく影響するため、慎重に決定する必要があります。

同じ用語でも文脈によって意味が異なるため、ビジネスの場面では常に文脈を確認することが重要です。

まとめ エクセルで値引率・減少率の出し方や計算式

Excelで割引率や減少率を計算する方法をまとめると

・基本的な計算式:「=(元の値-現在の値)/元の値」で割引率・減少率を計算、結果にパーセントスタイルを適用して表示、割引後金額は「=元の値×(1-割引率)」で計算

・IF関数による条件分岐:「=IF(A1>=10000,A1*0.9,IF(A1>=5000,A1*0.95,A1))」のように入れ子のIF関数で段階的な割引を設定、Excel 2019以降はIFS関数で簡潔に記述可能

・VLOOKUP関数でテーブル参照:割引率テーブルを作成して「=A1*(1-VLOOKUP(A1,$E$2:$F$6,2,TRUE))」で段階的な割引を柔軟に管理、条件変更がテーブル修正だけで済むため保守性が高い

・現在価値計算:金融分野では「=-PV(割引率,期間,0,将来価値)」で将来価値を現在価値に割り引く、複数年のキャッシュフローは「=NPV(割引率,値1,値2,…)」で一括計算

割引率や減少率の計算は、販売管理、業績分析、投資判断など、幅広いビジネスシーンで必要となる基本的なスキルです。

単純な計算式から、条件分岐や参照テーブルを使った高度な処理まで、状況に応じて適切な方法を選択できることが重要です。

IF関数やVLOOKUP関数を活用することで、複雑な割引ルールも自動化でき、作業効率と正確性が大幅に向上します。

実務では、計算式を作成する際に「何を基準にするか」「どの条件でどの割引率を適用するか」を明確にすることが最も重要です。

また、数式が複雑になる場合は、テーブルを活用した構造化されたアプローチを検討してください。

正確な割引率計算で、的確な意思決定と効率的な業務遂行を実現していきましょう!